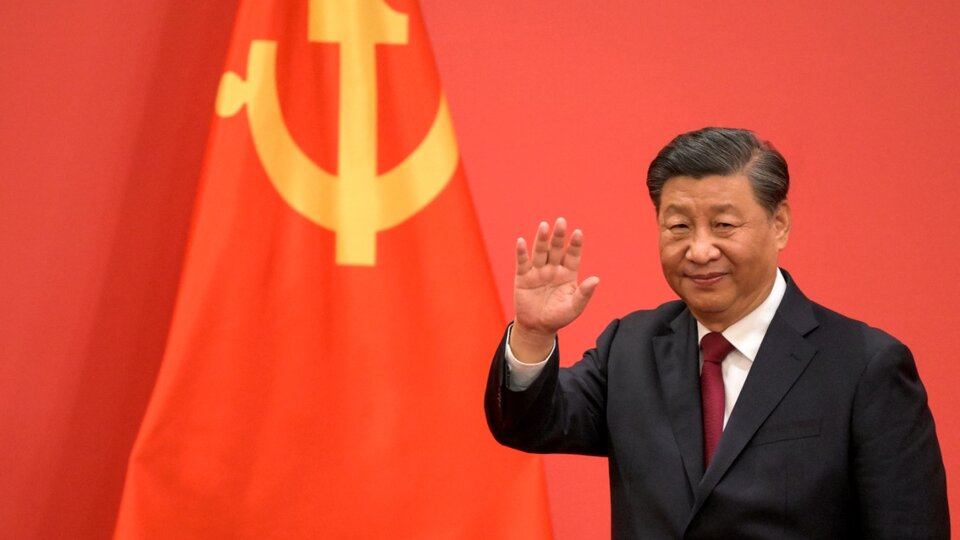

Suponiendo que los 96 millones de miembros del Partido Comunista de China tuviesen aspiraciones presidenciales, 95.999.999 de ellos perdieron la carrera con Xi Jinping, casi un “tapado” pocos años antes, quien en 1997 fue rechazado para ingresar al Comité Central. Ya en los años ´70 le habían negado siete veces el carnet del partido: su padre –héroe de la Larga Marcha y alto funcionario de Mao- estaba preso bajo la Revolución Cultural. Desde aquel “hijo de traidor” a su llegada a la cima, ya no solo de China –es el segundo hombre más poderoso del mundo– hay un camino signado no por el heroísmo, sino la prudencia, una pragmática eficacia y cierta cuota de suerte.

En 1969 Xi fue enviado desde su Beijing natal al campo en Shaanxi, donde se habría compenetrado con el alma popular china. En 1975 regresó a la capital a estudiar y en 1985 viajó a EE.UU. con una delegación agrícola. Una provincia china equivale en población a varias Argentinas y es allí donde el PCCH testea sus dirigentes. La prueba de fuego para Xi fue demostrar su capacidad administrativa al frente de la ciudad de Fuzhou en 1996. En 2002 lo consagraron Secretario General del partido en la provincia de Zhejiang: es este puesto, antes que el de gobernador, el que ejerce el verdadero poder. En sus cuatro años allí, las exportaciones provinciales aumentaron 33% anual. Eso mismo tendría que repetir a nivel nacional.

En 2007 lo promovieron a Secretario del PCCH en Shanghái y miembro del Comité Permanente del Politburó. En 2012 fue Secretario General del Comité Central del PCCH y arañaba ya la cima como vice presidente. En 2013 la Asamblea Nacional del Pueblo lo votó Presidente de la Nación por 2.952 votos a favor y uno en contra.

La fuente del poder

La fase más alta del poder se constituye desde el Comité Central del PCCH con 380 miembros que eligen a los 24 del Politburó, quienes votan a otros 7 del Comité Permanente, mucho más importante que los ministerios (estos son meros ejecutores). Los siete líderes deliberan en secreto definiendo ejes. No puntualizan nada en detalle, pero lo definen todo en cada área de gobierno. Xi debe tener una relación fluida con ellos para que sus directivas bajen a toda China (los miembros recién elegidos le son muy fieles). Fue el Comité Permanente el que envió a la Asamblea Nacional –que aprueba casi todo al reunirse una vez al año— la reforma eliminando el límite de dos mandatos para la presidencia (permitió a Xi su tercer gobierno y acaso otros). El voto directo de la población es a nivel comunal.

En Occidente, quienes buscan las fuentes de poder secundarias miran al parlamento, las cortes, fuerzas armadas y empresarios. En China la microfísica del poder es distinta: ninguna de las entidades anteriores tiene un dominio autónomo (los ricos ascienden como individuos y no a modo clase social). El poderío real emana del PCCH que se autogobierna. Desde la cumbre política definen objetivos con números concretos para cada provincia: el capitalismo de Estado planifica el crecimiento del mercado (con la vara alta). Y por lo general, las metas se cumplen: si China dice que llegará a Marte en 2033 es razonable creerle.

Cada gobernador hará todo a su alcance –tienen margen propio metodológico– para cumplir objetivos. Son promovidos o degradados con lógica gerencial: se premian resultados en función de la demanda social (“resolver problemas cotidianos de la gente”). Esta es la fuente de la eficracia china como criterio legitimador político, cuyos números han batido los records de la historia del capitalismo: el PBI creció 926% en 32 años mientras 800 millones de chinos dejaban la pobreza y el país lideraba el desarrollo de internet 5G a nivel global. Fue tan excepcional lo ocurrido que se debieron crear dos conceptos: tasas chinas y eficracia. Con esta narrativa, Xi pretende mostrarle al mundo que su sistema político-económico es superior.

Eficacia absoluta

La eficracia le genera una base de consenso al PCCH (ignota, acaso alta). La ecuación sería: “le aceptamos que monopolice el poder mientras haya crecimiento –a tasas chinas– y mejoren las condiciones de vida”. Las premisas del Chinese Dream –contra-slogan de Xi– son estabilidad y crecimiento. El partido viene cumpliendo su parte (aunque el PBI crece ya solo un dígito). Y las minorías que protestan son neutralizadas (perseguidas y encarceladas).

El “socialismo con características chinas” funciona distinto al capitalismo occidental. Por un lado está el sistema de partido único, que fue también un rasgo del capitalismo tigreasiático en sus primeras décadas: el desarrollo de Corea del Sur y Taiwán se dio bajo dictaduras hasta fines del siglo XX. La gran diferencia con Occidente –además de la obediencia colectiva y el rigor confucianos cincelados por miles de años en campos de arroz– es la mano visible del Estado dirigiendo el rumbo del mercado, en función de un plan de interés general.

En China las personas pueden subir en la jerarquía estatal, pero la promoción real es dentro de la única organización político-civil de masas: el PCCH. Estado y partido son entes paralelos (aunque el PCCH se identifique con el Estado a la manera leninista). Por eso el hábil trepador Xi, quien trabajó en las fuerzas armadas hasta 1983, se apartó de allí ni buen pudo: volvió a la estructura del partido.

El PCCH tiene instancias de decisión interna con pocas miles de personas que discuten y votan políticas a cumplir con rigor: Xi es el emergente de todos ellos, la cúspide de un entramado no unívoco, distinto al verticalismo total de Mao. Entre ellos hay politólogos, sociólogos y cuadros muy experimentados configurando la gobernanza, sin dejar nada al azar. Esto ha derivado en una eficacia en verdad capitalista con rasgos chinos, donde los números mandan. Según el sinólogo Federico Müller, el perfil de los últimos presidentes los acerca al ideal del tecnócrata: los tres fueron ingenieros. Ya desde la dinastía Han, se entiende a la cabeza del Estado como un gestor de catástrofes que enfrentaba las inundaciones del río Amarillo.

El nuevo emperador

Xi –69 años– se imagina en el poder una década más y quizá coronando a su país “primera potencia económica” (más tiempo le llevará lograrlo en fuerza militar y soft power). El pensamiento chino clásico no concibe tanto la idea occidental de progreso –“un camino prefijado hacia”, como creían Darwin y Marx– sino la de “proceso”. Entendido este como un camino viable no predefinido –un tao– donde los fenómenos cambian de rumbo y hay que adaptarse con la fluidez del agua que sigue la pendiente facilitadora y toma la forma del objeto que entra en ella: “si el capitalismo ha triunfado, nos adaptamos a él para superarlo”. Esta habilidad para usar la potencia adversaria sin frenarla, aceleró los cambios en China inclinándolos a su favor (a EE.UU. le salió el tiro por la culata con la globalización, cuyo principal beneficiario fue China).

La eficracia de Xi generó un turbocapitalismo que absorbió un sistema foráneo, aplicado desde cero: casi toda la producción era estatal en 1978. Hizo purgas anti-corrupción que desbancaron miles de corruptos y adversarios, reforzó el control de Internet y la prensa, y desmanteló el liderazgo colectivo dejado por Deng Xiaoping. Los muy críticos ven en China un perfeccionamiento inédito de la explotación humana y la degradación de la naturaleza: lo mismo que ha hecho Occidente pero más rápido.

Xi Jinping no creó esto: a la manera taoísta, impulsó el proceso que venía dado. Y asumió la tarea más compleja: superar el freno de complejidad intrínseco al tramo final del ascenso a la cima de la montaña. En su vida ha demostrado ser un escalador brillante. Si en 10 años China alcanza a EE.UU, Xi saboreará la gloria que lo equipararía con Mao en la narrativa oficial. Pero la historia está llena de giros extraños: lo imprevisto sucede más seguido que lo esperado.